Talk-Session vol.6「共感が生む未来」

高齢社会の課題を社会全体の幸福に変える

──「共感のファンドレイジング」

登壇者プロフィール

認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 代表理事

鵜尾雅隆 様

GSG 社会インパクト投資タスクフォース日本諮問委員会副委員長、全国レガシーギフト協会副理事長、非営利組織評価センター理事、JICAイノベーションアドバイザー、大学院大学至善館特任教授などを務める。JICA、外務省、NPOなどを経て、2008年NPO向け戦略コンサルティング企業(株)ファンドレックス創業、2009年に日本ファンドレイジング協会を創設。2012年から現職。寄付・社会的投資促進への取り組みなどを進める。

セッションの様子

共感が社会を動かす──「課題解決先進国」への道

「高齢社会の課題をチャンスに変えるために必要なものは何か?」——この問いに対する答えを探るべく、認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 代表理事の鵜尾雅隆(うお まさたか)氏が登壇しました。ファンドレイジングとは、NPOなどの非営利団体が活動資金を個人や法人、政府から集めること。寄付だけでなく、会費、助成金、補助金なども含まれます。本セッションでは、ファンドレイジングに「共感」の力が通ったときの可能性について語られました。

鵜尾氏は、まず「日本は高齢化のフロンティアであり、その解決策を世界が注目している」と述べ、社会のお金の流れを進化させ、日本を「課題解決先進国」とすることを目指して活動していると語りました。そして、「社会を変える」とは、単に問題を解決することではなく「人のものの見方を変えること」だと指摘しました。

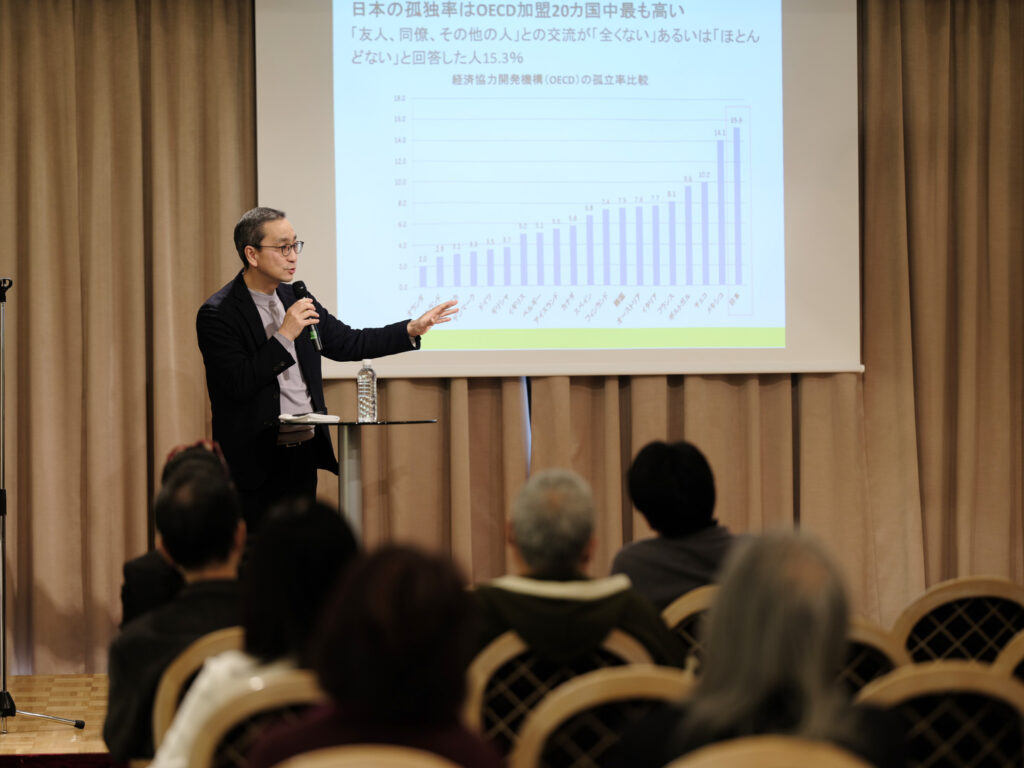

少子高齢化が世界最速で進む日本では、財政赤字の拡大や孤独・孤立といった問題が深刻化しています。特に、日本の孤独率はOECD加盟国の中でも最も高く、約4割の人が孤独を感じているとされています。鵜尾氏は、孤独・孤立の問題を解決するためには「支援者は『何かをしてくれる人』だというパラダイムを変えなくてはならない」と強調しました。そして、「支援者が支援の過程で交流が生まれ、孤独を感じなくなる可能性」「介護者や介護を応援する人がその過程で幸せになる可能性」について触れ、介護をはじめとする社会問題への新たなアプローチの必要性を示唆しました。

「共感×解決策=社会を変える」──ファンドレイジングが生み出す新たな可能性

鵜尾氏は、ファンドレイジングの観点からも、社会課題の解決には「共感」が不可欠であると述べました。その象徴的なエピソードとして、アメリカのファンドレイジングのセミナーでの話を紹介しました。

あるカリスマファンドレーザーに対し、参加者が「どうしてそんなに多くの寄付を集められるのか?」と質問したところ、その答えは意外なものでした。「私は寄付をお願いしたことはありません」。彼女は、困難な状況に置かれた子どもたちの話を地域の人々に伝え、共感を得た上で、子どもたちの状況を変えるための解決策と、共感してくれた大人が果たせる役割を提案することが寄付につながっていると語りました。子供たちの状況を変える活動と、大人たちのものの見方を変える活動の両方を行った結果、たくさんの資金を得ることができたのです。

このエピソードを受け、鵜尾氏は「共感×解決策=社会を変える」というキーワードを提示。実際に、この考え方が社会課題の解決に寄与した日本の事例を紹介しました。

成功事例①:犬の殺処分ゼロを実現した「推し寄付」

広島県では、殺処分予定だった犬を災害救助犬として育成する取り組みが行われました。人間に殺されそうだった犬が、懸命に人間を救おうとする姿に多くの人が共感し、数年で10億円以上の寄付を集めることに成功しました。

成功事例②:「寄付者が本を選ぶ」図書館復興プロジェクト

クラウドファンディングプラットフォームREADYFORで実施された図書館の復興支援プロジェクトでは、寄付を募る際に「1万円の寄付で、図書館に置く本を1冊指定できる」という仕組みを導入。さらに、寄付者の名前を本に記載することで、「自分の選んだ本が図書館に並ぶ」という体験を提供しました。

この仕組みにより、単なる資金提供ではなく、「自分の想いが形になる」「後世に何かを残せる」という共感が生まれ、プロジェクトはあっという間に目標の支援額を達成。寄付者が実際に図書館を訪れるきっかけにもなり、地域との新たなつながりを生み出す効果もあったといいます。

このように、人々の共感を生み、それを具体的な行動につなげることが、社会課題の解決につながるのです。

「共感の本質」と介護・高齢社会の未来

では、そもそも「共感」とは何でしょうか?

鵜尾氏は、ある動画を紹介しました。動画では、視覚障害の男性が「I am blind, please help(私は盲目です。助けてください)」と書かれた看板を掲げていました。しかし、そこに通りかかった女性が、そのメッセージを「It’s a beautiful day, but I can’t see it(今日は美しい日です。でも私はそれを見ることができません)」と書き換えたところ、途端に多くの人が寄付をするようになりました。

この事例をもとに、鵜尾氏は「共感の本質とは、AさんとBさんがいる間に共通のフィールドを作ること」だと説明しました。単に「かわいそう」と感じることは「同情」であり、「共感」は、相手の視点を理解し、一緒にその課題を感じ・考えることだとメッセージしました。

介護における「共感の共通言語」をつくる

介護は、多くの人にとって遠い存在のように感じられます。しかし、介護を経験したことがない人でも、「共感の共通言語」を持つことで、その重要性を理解しやすくなります。

鵜尾氏は、幸福学の第一人者である前野隆司教授(慶應義塾大学)が提唱する「4つの幸福因子」に触れながら、人間が幸せになるための要素について触れました。

前野教授による4つの幸福因子とは、自己実現と成長・つながりと感謝・前向きな楽観性・自己受容を指します。

鵜尾氏は、この幸福因子の考え方を介護の分野にも応用できると語ります。

「人間が幸せになる要素っていうのはお金だけではない。やりたいことがあって、繋がりがあって、感謝されて、ありのままでいいと思えて何とかなると思える」

「介護を通じて、介護の受益者でない人も幸せにできる」

「1億2000万人幸せっていうのが私が思っていることです」

介護に関わる人が「支援をするだけ」ではなく、その過程でつながりを感じ、感謝され、前向きに関わることで、幸福を感じられる仕組みをつくることが重要だと指摘しました。

介護にボランティアとして関わる、家族として関わる、支援者として関わる——どの形であっても、そのプロセスの中で「共感」が生まれ、それが社会全体の幸福につながる可能性があるのです。

シルバーエコノミーの未来──「共感」で生まれる新しい市場機会

今回のセッションを通じて明らかになったのは、高齢社会の課題は、共感を通じて新たな市場機会に変えられるということです。

● 支援する側も幸せになる「共感型支援」の仕組みづくり

● 介護や高齢者支援を、負担ではなく「社会全体で楽しめる仕組み」に変える

● 共感を基盤にしたサービスやビジネスモデルを構築し、シルバーエコノミーを加速させる

「1億2000万人幸せ」という言葉が示すように、介護や高齢化の課題は、共感を生み出すことで社会全体の幸福へとつながる可能性を秘めています。

高齢社会の未来を拓く鍵は、共感の力をいかに活用できるか——この視点が、新たな市場と社会の価値を生み出す原動力になるのではないでしょうか。

他セッション

「International KAiGO Festival 」とは

高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革

——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場

3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは

KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。