Talk-Session vol.4「新たな選択肢・遺贈寄付」

「新たな選択肢・遺贈寄付」

──お金と思いやりの循環が持つ力

登壇者プロフィール

一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事

三浦美樹 様

2011年に司法書⼠事務所を開業。相続専⾨の司法書⼠として相続相談を受けながら、多数の相続セミナーや相続専⾨誌を監修・執筆。2019年に⽇本承継寄付協会を設⽴。遺贈寄付全国実態調査や遺贈寄付ガイドブック「えんギフト」を発⾏。英国発の遺⾔書作成報酬助成であるフリーウィルズキャンペーンの⽇本初開催。⽇本における遺贈寄付⽂化創造に尽⼒している。

セッションの様子

遺贈寄付が切り拓く社会貢献の新たな形

「遺産を寄付するという考え方が世の中を変えようとしている」——そんな言葉とともに始まった今回のトークセッション。登壇したのは、一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事の三浦美樹(みうら みき)氏です。

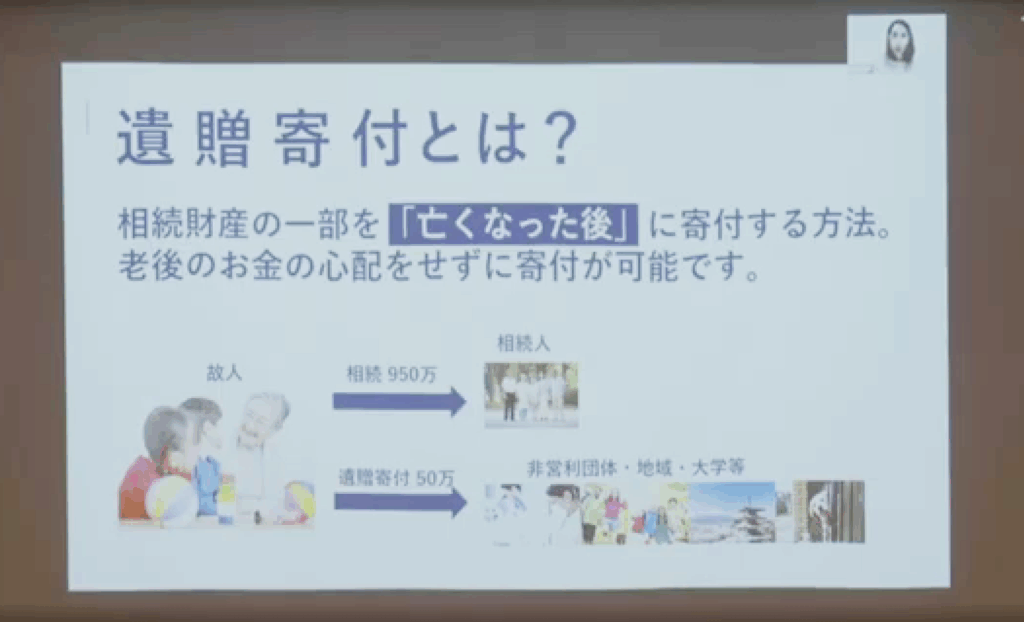

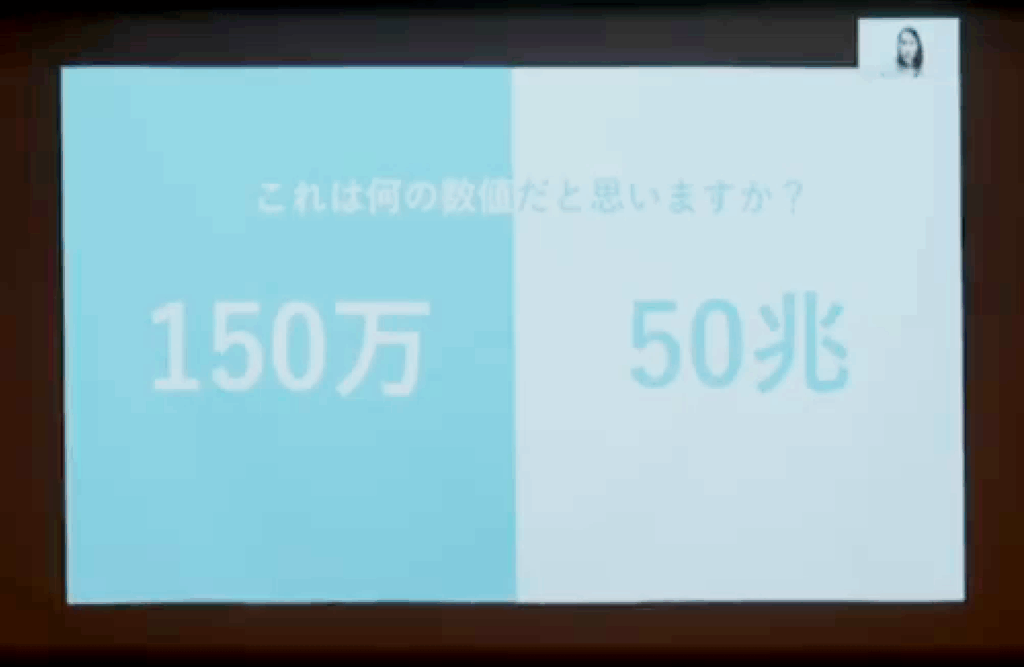

日本において、まだ馴染みの薄い「遺贈寄付」。しかし、年間150万人が亡くなり、その相続総額が50兆円にも及ぶ現状を踏まえると、遺贈寄付が持つ可能性は計り知れません。

三浦氏はまず、遺贈寄付に関する誤解を指摘しました。

「お金持ちがするもの」「相続人がいない人だけが選択するもの」と思われがちですが、実際には「遺贈寄付は誰でもできる選択肢であり、少額でも意義がある」と語ります。

例えば、ある専業主婦の方は「形に残るものに寄付をしたい」との思いから、自治体の子ども食堂に遺贈寄付を決めました。また、子どもがいない男性が「(相続人の)兄はお金を必要としていない」と考え、東南アジアの貧しい地域への寄付を選択したケースも紹介されました。

「最期のお金の使い方も、その人自身の“生き方”に関わってくると思う」——三浦氏のこの言葉は、遺贈寄付が単なる「お金の移動」ではなく、「その人の生き様を映す選択」であることを示唆しています。

「老老相続」という社会課題と遺贈寄付の可能性

日本では平均寿命が延びる一方で、相続の多くが「老老相続(高齢者から高齢者への相続)」となっている現実があります。高齢者が保有する金融資産は増え続け、現在、日本の金融資産の約7割が55歳以上の世代に集中しています。

さらに、今後30年間で相続される金融資産は600兆円にも及び、そのうちの約125兆円が地方から大都市圏へ流出すると予測されています。その一方で、社会貢献活動を担うソーシャルセクターは慢性的な資金不足に陥っているのが現状です。

こうした課題を解決する手段として、遺贈寄付の可能性が注目されています。遺贈寄付を通じて、「お金を必要とする場所に循環させる」ことができるからです。

しかし、日本では、遺言への後ろ向きなイメージが根強く残っています。一方、英語で「遺言」は「will(未来・意思)」という意味を持ちます。日本承継寄付協会の英語表記が「Will for Japan」であるのは、この前向きな考え方を広める姿勢が現れているように感じられます。

「あなたは何を残したいですか?」——三浦氏が会場に投げかけたこの問いに、迷わずに答えられる方は現在の日本には残念ながら多くないでしょう。

遺贈寄付を文化に──広がる取り組みと未来への展望

遺贈寄付を社会に根付かせるため、日本承継寄付協会はさまざまな取り組みを行っています。

1. 遺贈寄付全国調査とデータの公開

協会では5年連続で1,000名規模の全国調査を実施し、遺贈寄付の実態を「遺贈寄付白書」として発表。年間8,000億円の遺贈寄付があるイギリスも同様の方法で遺贈寄付を発展させてきたことから、実態を正しく知り共有知とすることの重要性が伺えます。

2. 専門家の育成

遺贈寄付に関心があっても、実際に相談できる相手がいないという課題を解決するために、協会では専門家の育成や遺贈寄付診断士のコミュニティの充実を図っています。

3. 情報誌『えんギフト』の発行

「どこに寄付をしたらいいかわからない」という人のために、寄付先を紹介する情報誌を発行。さらに、自治体と連携した「ふるさと遺贈」という取り組みも推進しています。

4. 遺言書作成の費用助成

2022年には、遺言書作成の助成金として1件5万円の支援を実施し、50件の申し込みがありました。その結果、総額11億8,000万円の遺贈寄付が生まれたと言います。これは、助成金の約470倍の規模に相当し、少額の支援が大きな社会的インパクトを生むことを示す成功例となりました。今年は助成金額を10万円に増額し、募集枠も200件に拡大する予定です。

このように、遺贈寄付は確実に広がりを見せています。実際に国税庁の調査でも、遺贈寄付の総額が年々増加していることが確認されているそうです。

三浦氏は最後に、日本の年間相続額50兆円のうち2%が遺贈寄付に回れば、毎年1兆円が次世代のために活用されることになると強調しました。さらに、2050年までに累計25兆円の資金循環を生み出すことができると展望を語ります。

そして、「世界最先端の高齢化社会だからこそ、日本らしい思いやりの循環を作りたい」と語り、「人生の最後に残るのは、集めたものではなく、与えたものである」——ジェラール・シャンドリの言葉とともにセッションを締めくくりました。

遺贈寄付がもたらす未来とは?

今回のトークセッションを通じて、遺贈寄付が持つ可能性と社会的意義が改めて浮き彫りになりました。

● 老老相続が生む金融資産の偏りを是正し、資金を必要な場所へ循環させる

● 「遺言」をポジティブなものと捉え、人生最後のお金の使い方を主体的に選択する

● 少額でも寄付が可能であり、多くの人が社会貢献に参加できる

● 専門家の育成や相談環境の整備によって、遺贈寄付をより身近なものにする

高齢化が進む日本において、遺贈寄付は単なる資金調達の手段ではなく、思いやりの循環を生む文化として根付く可能性を秘めています。

「遺贈寄付が社会を変える」——その未来は、私たち一人ひとりの選択によって形作られていくのかもしれません。

他セッション

「International KAiGO Festival 」とは

高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革

——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場

3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは

KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。